下肢静脈瘤の検査が必要なタイミングとは

足の血管がボコボコと浮き出ている、夕方になると足がむくんでだるい、夜中に突然足がつって痛みで目が覚める・・・。

このような症状でお悩みではありませんか?これらは下肢静脈瘤の可能性があります。日本では10人に1人が下肢静脈瘤と言われており、決して珍しい病気ではないのです。

下肢静脈瘤は放置すると徐々に進行し、自然に治ることはありません。症状が軽いうちに適切な検査を受け、早期に治療を始めることが大切です。

では、どのような検査が行われるのでしょうか?今回は下肢静脈瘤専門医の立場から、下肢静脈瘤の検査種類と特徴について詳しく解説します。

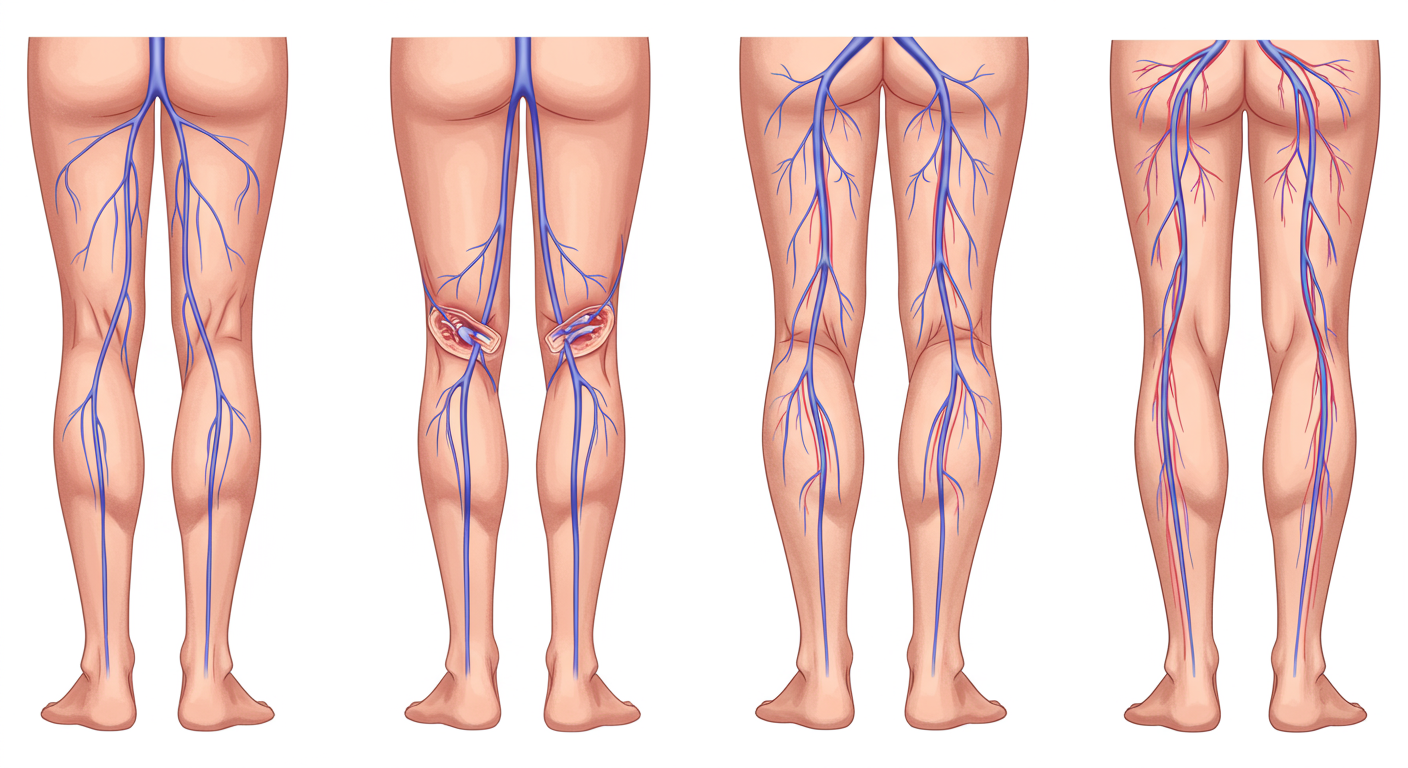

下肢静脈瘤とは?基本的な仕組みを理解しよう

下肢静脈瘤の検査について説明する前に、まずはこの病気の基本的な仕組みを理解しておきましょう。

下肢静脈瘤は、足の静脈内にある「逆流防止弁」が壊れることで発症します。健康な静脈では、この弁が血液の逆流を防いでいますが、弁が機能しなくなると血液が足に溜まり、静脈が拡張してコブ状に膨らんでしまうのです。

静脈瘤になりやすい方には、以下のような特徴があります。

- 立ち仕事が多い職業(美容師、調理師、看護師など)

- 妊娠・出産を経験した女性

- 家族に下肢静脈瘤の方がいる(遺伝的要素)

- 肥満の方

- 加齢による影響

下肢静脈瘤は主に4つの種類に分類されます。

-

- 大伏在静脈瘤:足の内側を通る太い静脈に発生するタイプ

- 小伏在静脈瘤:ふくらはぎから膝の裏に発生するタイプ

- 網目状静脈瘤:細い静脈が網目状に膨らむタイプ

- クモの巣状静脈瘤:より細い静脈が拡張し、赤紫色に見えるタイプ

- 側枝型静脈瘤:側枝と呼ばれる細い血管が拡張してできる静脈瘤

症状は足のだるさやむくみから始まり、進行すると皮膚の色素沈着や湿疹、さらには潰瘍形成など重篤な状態になることもあります。

どうですか?あなたにも心当たりがありますか?

下肢静脈瘤の検査種類と特徴

下肢静脈瘤の診断には、いくつかの検査方法があります。以前は「静脈造影法」という造影剤を注射してレントゲンを撮影する方法が主流でしたが、現在は患者さんの負担が少ない非侵襲的な検査が中心となっています。

1. 視診・触診による診察

最初に行われるのは、医師による視診と触診です。足の血管の浮き出り具合や皮膚の変色、むくみの程度などを確認します。

診察前には、症状の発症時期や日常生活での不便さ、家族歴などの問診も行います。これらの情報は診断の重要な手がかりとなります。

ただし、視診・触診だけでは静脈の内部状態や血流の逆流を正確に評価することはできません。そのため、より詳細な検査が必要となります。

2. 超音波検査(エコー検査)

現在の下肢静脈瘤診断の主流となっているのが超音波検査(エコー検査)です。この検査は痛みがなく、放射線被曝の心配もありません。

検査方法は、足にゼリーを塗り、プローブという機器を当てるだけです。立ったままの状態で行うことが多いですが、立つのが困難な方は座った状態でも可能です。

超音波検査では以下のような情報が得られます。

- 静脈の拡張の程度

- 逆流の有無と程度

- 静脈弁の機能状態

- 血流の方向とスピード

特に重要なのが、足の付け根から下肢全体の静脈を詳細に観察できる点です。下肢静脈瘤の原因となる逆流の場所を正確に特定することができます。

3. ドプラ血流計検査

ドプラ血流計も超音波を利用した検査で、血液の流れる方向とスピードを測定します。この検査により、静脈内の血流の逆流を確認することができます。

単独で行われることは少なく、通常は超音波検査と組み合わせて実施されます。

4. カラードプラ検査

カラードプラ検査は、超音波検査の一種で、血液の流れを色分けして表示する方法です。心臓に向かう正常な血流は青色で、逆流する血流は赤色で表示されるため、視覚的に逆流の有無がわかりやすいのが特徴です。

この検査では、逆流の場所だけでなく、血管の内径や血流速度も測定できます。診断精度が高く、治療方針の決定に重要な情報を提供します。

最新の下肢静脈瘤診断技術

医療技術の進歩により、下肢静脈瘤の診断はより精密になってきています。2025年現在、注目されている最新の診断技術をご紹介します。

高解像度3Dエコー

従来の2Dエコーよりもさらに詳細な血管の状態を立体的に把握できる高解像度3Dエコーが普及してきています。静脈の走行や分枝、周囲組織との関係を立体的に観察できるため、より正確な診断と治療計画が可能になりました。

特に複雑な分枝を持つ静脈瘤や、再発症例の診断に威力を発揮します。

近赤外線イメージング

皮膚の下にある静脈を非侵襲的に可視化する近赤外線イメージング技術も、下肢静脈瘤の診断に活用されるようになってきました。

この技術は、従来の超音波検査では見えにくかった細い静脈や、皮下深くにある静脈の状態も明瞭に映し出すことができます。特に網目状静脈瘤やクモの巣状静脈瘤の診断に有用です。

AI支援診断システム

人工知能(AI)を活用した診断支援システムも導入され始めています。超音波画像から静脈瘤の重症度を自動的に評価したり、治療が必要な部位を特定したりするのに役立ちます。

AIによる画像解析は、医師の診断をサポートし、見落としを防ぐ役割を果たしています。ただし、最終的な診断と治療方針の決定は、経験豊富な医師が行うことが重要です。

検査結果の見方と重症度評価

下肢静脈瘤の検査結果から、どのように病状の重症度を評価するのでしょうか?

CEAP分類による重症度評価

下肢静脈瘤の重症度を評価する国際的な基準として「CEAP分類」があります。これは臨床所見(C)、病因(E)、解剖学的分布(A)、病態生理(P)の頭文字をとったものです。

特に臨床所見(C)による分類は以下のように0〜6までの7段階で評価されます:

- C0:目に見える静脈瘤はないが、症状がある

- C1:クモの巣状静脈瘤がある

- C2:静脈瘤がある

- C3:むくみがある

- C4:皮膚の変化(色素沈着、湿疹など)がある

- C5:治癒した潰瘍がある

- C6:活動性の潰瘍がある

この分類により、患者さんの状態を客観的に評価し、適切な治療方針を決定することができます。

超音波検査での重要チェックポイント

超音波検査では、以下のポイントが重要な評価項目となります:

- 逆流の有無と程度:立位や座位での血液の逆流を確認します

- 静脈の拡張径:5mm以上の拡張があれば治療の対象となることが多い

- 逆流時間:0.5秒以上の逆流が続く場合は病的と判断

- 不全交通枝の有無:深部静脈と表在静脈をつなぐ交通枝の機能不全

これらの所見を総合的に判断し、治療の必要性や最適な治療方法を決定します。

あなたの足の症状、気になりませんか?早めの検査で安心を手に入れましょう!

検査から治療までの流れ

下肢静脈瘤の検査から治療までの一般的な流れを解説します。

初診時の流れ

初めて下肢静脈瘤の診察を受ける際は、以下のような流れになります。

- 問診:症状の発症時期、家族歴、生活習慣などを詳しく聞き取ります

- 視診・触診:足の血管の状態、むくみ、皮膚の変化などを確認します

- 超音波検査:静脈の逆流や拡張の程度を詳細に調べます

- 診断と説明:検査結果をもとに、病状と治療方針について説明します

初診時の検査だけで、ほとんどの場合は診断がつきます。検査時間は通常30分程度です。

治療方針の決定

検査結果に基づいて、以下のような治療方針が提案されます:

- 経過観察:症状が軽微な場合は、生活習慣の改善や弾性ストッキングの着用で様子を見ることもあります

- 日帰り手術:カテーテル治療(高周波やレーザーによる血管内焼灼術)、グルー治療など

- 硬化療法:細い静脈瘤に対して硬化剤を注入する治療

- ストリッピング手術:重症例に対して行われる従来の手術法

治療方針は、静脈瘤の種類や重症度、患者さんの年齢や全身状態、生活スタイルなどを考慮して決定されます。

検査結果に基づく個別化治療

検査で得られた情報は、個々の患者さんに最適な治療法を選択するために重要です。

例えば、大伏在静脈に逆流がある場合は血管内焼灼術が適していますが、側枝型静脈瘤では硬化療法が効果的なことが多いです。また、静脈の走行や径によって、使用するカテーテルの種類や治療アプローチも変わってきます。

このように、詳細な検査結果に基づいて治療計画を立てることで、より効果的で安全な治療が可能になります。

下肢静脈瘤検査のメリットと注意点

下肢静脈瘤の検査を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?また、注意すべき点は何でしょうか?

検査を受けるメリット

下肢静脈瘤の検査を受けることで、以下のようなメリットがあります:

- 早期発見・早期治療:症状が軽いうちに発見することで、より簡単な治療で済む可能性があります

- 正確な診断:見た目だけでは判断できない静脈内部の状態を詳細に把握できます

- 最適な治療法の選択:検査結果に基づいて、個々の状態に最適な治療法を選択できます

- 合併症の予防:進行すると皮膚炎や潰瘍などの合併症を引き起こす可能性がありますが、早期に対処することでこれらを予防できます

- 生活の質の向上:足のだるさやむくみなどの症状を改善し、日常生活の質を向上させることができます

下肢静脈瘤は自然に治ることはなく、徐々に進行していく病気です。早めに検査を受けて適切に対処することが大切です。

検査時の注意点

下肢静脈瘤の検査を受ける際の注意点は以下の通りです:

- 服装:足を出しやすい服装(スカートやハーフパンツなど)で来院すると検査がスムーズです

- きつい下着の着用を避ける:特に足の付け根の観察が重要なため、きつい下着は検査の妨げになることがあります

- 保湿クリームの使用を控える:検査当日は足への保湿クリームの使用を控えましょう(超音波ゼリーの密着が悪くなります)

- 長時間の立ち仕事後がベスト:可能であれば、症状が出やすい長時間の立ち仕事後に検査を受けると、より正確な評価ができます

検査自体は痛みもなく、放射線被曝もないため、安心して受けることができます。

まとめ:下肢静脈瘤検査で健康な足を取り戻そう

下肢静脈瘤の検査は、足の健康を守るための重要なステップです。現在の主流である超音波検査は痛みもなく、短時間で正確な診断が可能です。

検査の種類としては、視診・触診による基本的な診察に加え、超音波検査、ドプラ血流計検査、カラードプラ検査などがあります。また、最新技術として高解像度3Dエコーや近赤外線イメージング、AI支援診断システムなども導入されつつあります。

検査結果に基づいて、個々の状態に最適な治療法を選択することができます。下肢静脈瘤は放置すると徐々に進行し、皮膚炎や潰瘍などの合併症を引き起こす可能性がありますが、早期に適切な治療を行うことで、これらを予防し、快適な生活を取り戻すことができます。

足のだるさやむくみ、血管の浮き出りなどの症状でお悩みの方は、ぜひ専門医による検査を受けることをお勧めします。

西梅田静脈瘤・痛みのクリニックでは、下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医・実施医の資格を持つ専門医が、最新の検査機器を用いて正確な診断と最適な治療をご提案しています。日帰り手術も可能ですので、お気軽にご相談ください。

健康な足で、活動的な毎日を取り戻しましょう!

詳しくは西梅田静脈瘤・痛みのクリニックのホームページをご覧ください

【著者】

西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック 院長 小田 晃義

【略歴】

【略歴】

現在は大阪・西梅田にて「西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック」の院長を務める。

下肢静脈瘤の日帰りレーザー手術・グルー治療(血管内塞栓術)・カテーテル治療、再発予防指導を得意とし、患者様一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイド医療を提供している。

早期診断・早期治療”を軸に、「足のだるさ・むくみ・痛み」の原因を根本から改善することを目的とした診療方針を掲げ、静脈瘤だけでなく神経障害性疼痛・慢性腰痛・坐骨神経痛にも対応している。

【所属学会・資格】

日本医学放射線学会読影専門医、認定医

日本IVR学会専門医

日本脈管学会専門医

下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医、実施医

マンモグラフィー読影認定医

本記事は、日々の臨床現場での経験と、医学的根拠に基づいた情報をもとに監修・執筆しています。

インターネットには誤解を招く情報も多くありますが、当院では医学的エビデンスに基づいた正確で信頼性のある情報提供を重視しています。

特に下肢静脈瘤や慢性疼痛は、自己判断では悪化を招くケースも多いため、正しい知識を広く伝えることを使命と考えています。