足の血管が浮き出る現象とは?基本的な理解から

足の血管が浮き出て見える症状に心当たりはありませんか?多くの方が「足の血管が浮き出るのは悪いことなのでは?」と不安に思われるかもしれません。実は、この現象は下肢静脈瘤という状態であることが多いのです。

下肢静脈瘤は10人に1人が経験するとも言われる非常に一般的な症状です。血管が浮き出る原因を正しく理解することで、必要な対処法も見えてきます。

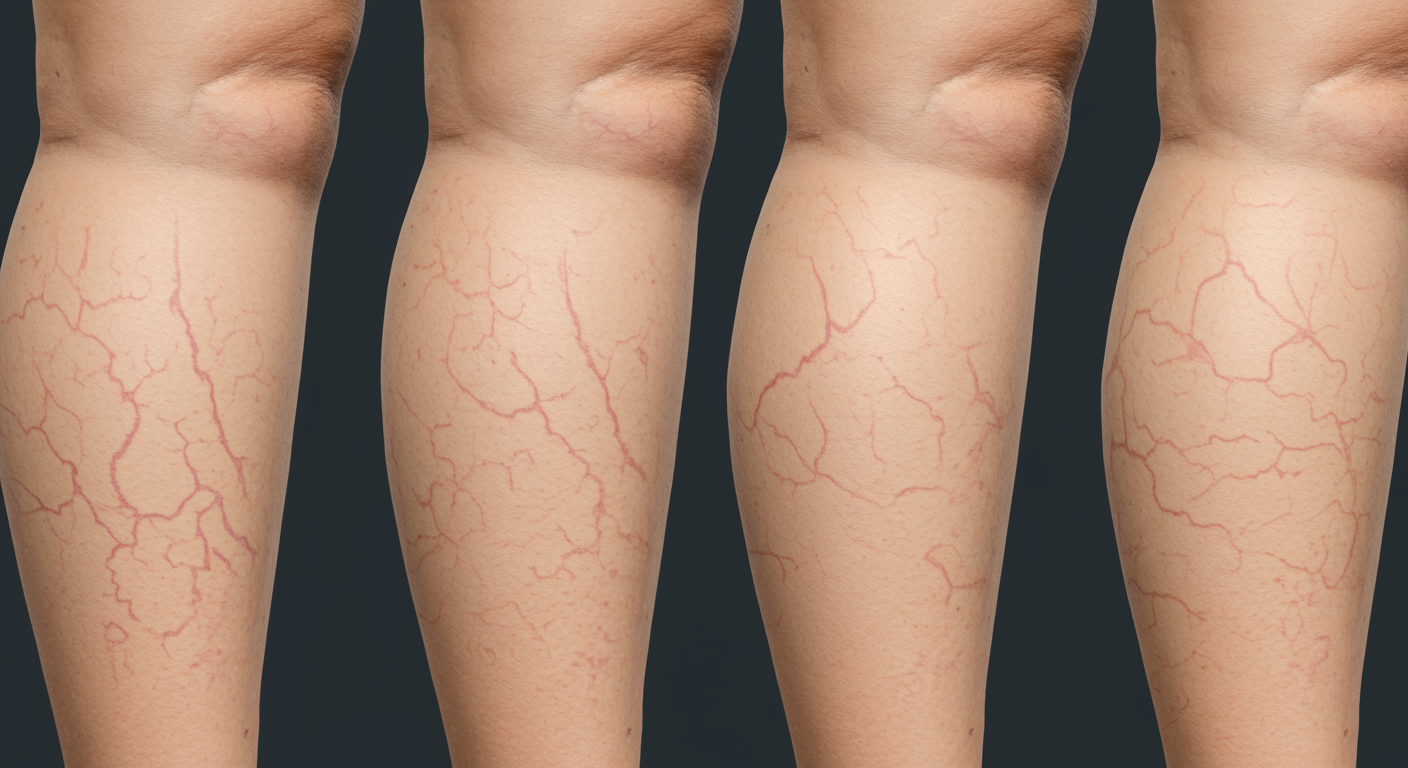

足の血管が浮き出る現象は、医学的には「下肢静脈瘤」と呼ばれています。これは足の静脈が拡張し、皮膚表面に浮き出て見える状態です。小さな網目状のものから、大きくボコボコと浮き出たものまで、さまざまなタイプがあります。

では、なぜ血管が浮き出るのでしょうか?その仕組みを理解するには、まず足の血管システムについて知る必要があります。

足の血管システムの仕組みと血液の流れ

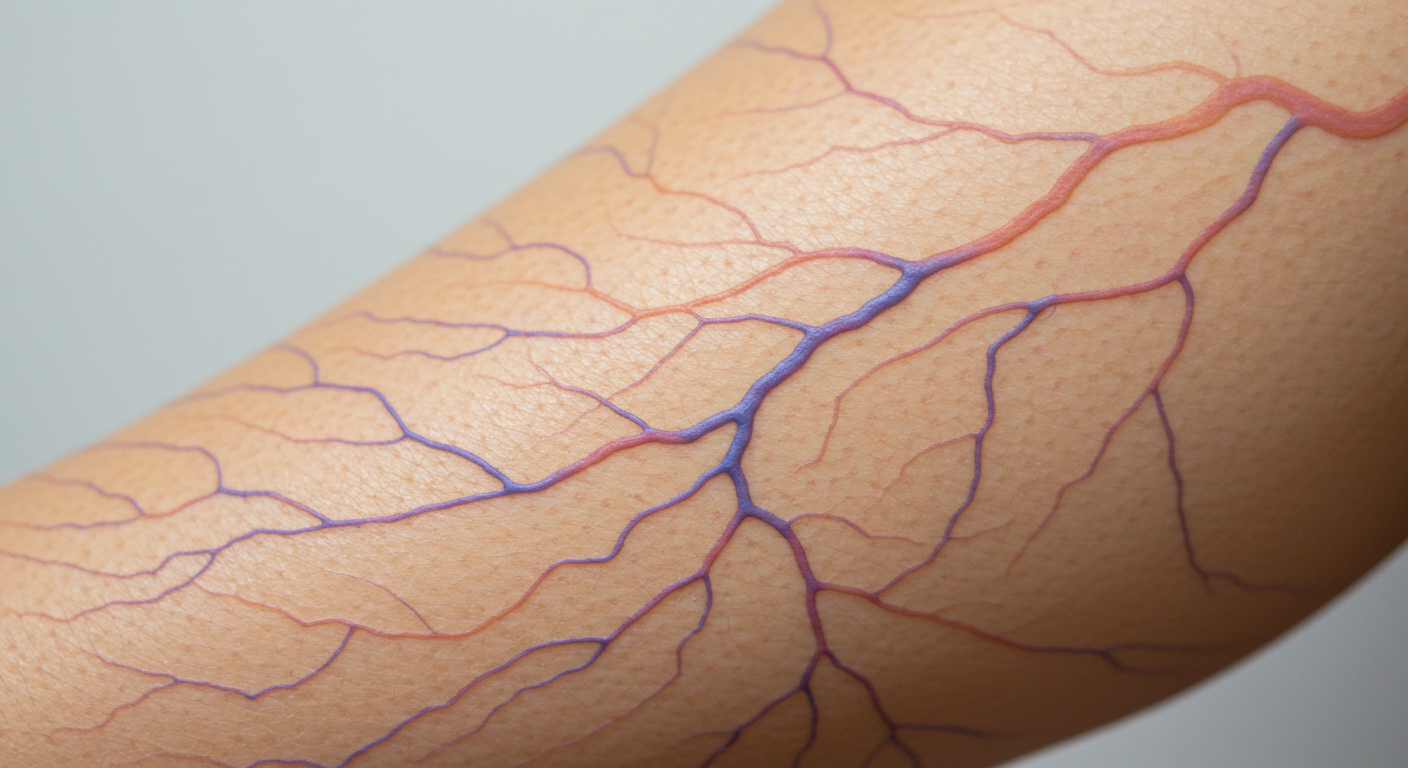

足の血管システムは、動脈と静脈の2種類で構成されています。動脈は心臓から足に向かって酸素と栄養を運び、静脈は足から心臓に向かって血液を返送する役割を担っています。

私たちは普段立って生活していますので、静脈は重力に逆らって血液を上に送り返す必要があります。これは簡単なことではありません。血液も水と同じで、重力の力で自然と足側に流れようとするからです。

そこで静脈には、血液の逆流を防ぐための「静脈弁」という仕組みが備わっています。この弁が一方通行の扉のように機能し、血液が足側に逆流するのを防いでいるのです。また、足の筋肉が収縮することで血液を押し上げる「筋ポンプ作用」も重要な役割を果たしています。

さらに、静脈壁の弾性も血流を維持するために欠かせません。静脈壁が適度に伸び縮みすることで、血流量の変化に対応し、血圧を適切に保っているのです。

これらの3つの機能(静脈弁、筋ポンプ作用、静脈壁の弾性)がバランスよく働くことで、私たちの足の血液循環は正常に保たれています。

下肢静脈瘤はなぜ起こる?発症のメカニズム

下肢静脈瘤が発生するメカニズムは、主に静脈弁の機能低下から始まります。静脈弁が正常に閉じなくなると、本来心臓に向かうはずの血液が逆流し始めるのです。

弁の機能低下により血液が逆流すると、静脈内の圧力が上昇します。通常より高い圧力が持続的にかかることで、血管壁にストレスがかかるようになります。

持続的な圧力により、静脈の壁が徐々に弾力性を失い、拡張していきます。この過程で血管壁の構造タンパク質(コラーゲンやエラスチン)が変性していくのです。

血管壁が拡張することで、さらに弁の機能が低下し、より多くの血液が逆流するという悪循環が生じます。その結果、血管がこぶ状に膨らみ、静脈瘤として目に見える形で現れるようになります。

病態を悪化させる要因としては、以下のようなものが挙げられます。

長時間の立ち仕事による静脈圧の上昇

妊娠によるホルモンバランスの変化

加齢による血管壁の弾性低下

肥満による静脈への圧迫

遺伝的な血管壁の脆弱性

病態の進行は一方向性であり、一度損傷を受けた静脈弁は自然には修復されにくいという特徴があります。そのため、薬や運動などで根本的な原因を治すことは困難です。症状が悪化する前の早期発見と適切な対処が重要となります。

足の血管が浮き出る症状は危険?健康への影響

足の血管が浮き出る症状を見て、「これは危険な状態なのでは?」と心配される方も多いでしょう。結論から言うと、下肢静脈瘤はそれ自体が命に関わるような重大な病気ではありません。

頭に血栓が飛ぶのではないかと心配される方もいますが、そのようなことはありません。下肢静脈瘤は基本的には命の心配はないと言えるでしょう。

しかし、症状が進行すると以下のような健康上の問題が生じる可能性があります。

足のだるさや重さを感じる

足がむくみやすくなる

夜間に足がつりやすくなる

皮膚の色が茶色く変化する

皮膚が固くなる

湿疹ができてかゆみが生じる

さらに進行すると、血液が足にたまった状態となり、血栓(血の塊)ができやすくなります。これによって皮膚の炎症が生じ、痛みやかゆみなどの症状が現れることもあります。

最も重症の場合、皮膚にえぐれたような深い傷(潰瘍)ができることもあります。このような状態になると治療が難しくなるため、症状が悪化する前に適切な対処をすることが大切です。

足の血管が浮き出ているだけでなく、痛みを伴う場合は特に注意が必要です。痛みが出現している状態では、自分で治すことは基本的には難しく、医療機関での適切な治療が必要となります。

下肢静脈瘤の診断と検査方法

足の血管が浮き出る症状がある場合、まずは専門医による適切な診断を受けることが重要です。下肢静脈瘤の診断は、主に医師による視診と触診から始まります。

経験豊富な専門医であれば、症状の特徴から下肢静脈瘤をほぼ正確に診断することができます。しかし、より詳しい状態を把握するために、いくつかの検査を行うことがあります。

最も重要な検査は超音波検査(エコー検査)です。この検査では、血管の中の血流の状態や血栓の有無を詳しく調べることができます。痛みもなく、短時間で終わる検査なので、患者さんへの負担も少なくて済みます。

下肢静脈瘤の効果的な治療法と予防策

下肢静脈瘤の治療は、症状の程度や患者さんの状態によって選択されます。現在の治療法は大きく分けて保存的治療と外科的治療に分類されます。

軽度の症状の場合は、まず保存的治療から開始することが一般的です。具体的には以下のような方法があります。

弾性ストッキングの着用(血液の逆流を防ぎ、むくみを軽減)

定期的な運動(筋ポンプ作用を活性化)

足を高く上げる習慣(重力を利用して血液の戻りを促進)

長時間の立ち仕事や座り仕事を避ける

適切な体重管理

症状が進行している場合や、保存的治療で改善が見られない場合は、外科的治療が検討されます。現在の主な治療法には以下のようなものがあります:

カテーテル治療(血管内焼灼術):カテーテルを用いて静脈を内側から焼く治療

ストリッピング手術:問題のある静脈を引き抜く手術

高位結紮術:逆流の原因となっている静脈を結紮する手術

硬化療法:薬剤を注入して静脈を硬化させる治療

これらの治療は多くの場合、日帰りや1泊の入院で受けることができます。患者さんの病態やご希望に応じた治療法を選択し、日常生活への影響を最小限に抑えながら、下肢静脈瘤の改善・解消を目指します。

静脈瘤が大きい場合、足のだるさなどの症状が強い場合、皮膚の症状が出てきた場合には、積極的な治療をお勧めします。早期に適切な治療を受けることで、症状の進行を防ぎ、快適な日常生活を取り戻すことができます。

専門医受診の目安と選び方

足の血管が浮き出る症状がある場合、どのような状況で専門医を受診すべきなのでしょうか?また、どのような医療機関を選べばよいのでしょうか?

以下のような症状がある場合は、専門医への受診をお勧めします。

足の血管が目立って浮き出ている

足のだるさや重さを感じる

足がむくみやすい

夜間に足がつりやすい

皮膚の色が変化している

皮膚にかゆみや痛みがある

足に傷ができて治りにくい

特に、これまでなかった痛みが出現した場合には、速やかに受診することが必要です。痛みを伴う場合、下肢静脈瘤が進行して悪化している可能性があります。

下肢静脈瘤の治療は、血管外科や心臓血管外科で対応することが多いです。専門医を選ぶ際には、以下のポイントを確認するとよいでしょう。

下肢静脈瘤の治療実績が豊富であること

下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医・実施医などの資格を持っていること

複数の治療法に対応していること

超音波検査などの診断設備が整っていること

日帰り手術に対応していること

西梅田静脈瘤・痛みのクリニックでは、日本IVR学会専門医、下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医・実施医の資格を持つ医師が、豊富な知識と経験を活かした下肢静脈瘤治療を行っています。カテーテル治療、高周波カテーテル治療、グルー治療など、さまざまな治療法に対応しており、患者様の状態に合わせた最適な治療を提供しています。

足の血管が浮き出る症状でお悩みの方は、早めに専門医に相談することをお勧めします。適切な診断と治療により、症状の改善が期待できます。

まとめ:足の血管が浮き出る症状との上手な付き合い方

足の血管が浮き出る症状、特に下肢静脈瘤は、10人に1人が経験する非常に一般的な状態です。この記事では、その原因や症状、診断方法、治療法について詳しく解説してきました。

下肢静脈瘤は命に関わる重大な病気ではありませんが、放置すると症状が進行し、生活の質を低下させる可能性があります。早期発見と適切な対処が重要です。

日常生活では、長時間の立ち仕事や座り仕事を避ける、定期的に運動する、足を高く上げる習慣をつけるなどの工夫が効果的です。症状が気になる場合は、弾性ストッキングの着用も有効な対策となります。

症状が進行している場合や、保存的治療で改善が見られない場合は、専門医による治療を検討しましょう。現在は日帰りや短期入院で受けられる低侵襲な治療法も多く開発されています。

足の血管が浮き出る症状でお悩みの方は、ぜひ専門医に相談してみてください。適切な診断と治療により、症状の改善が期待できます。

詳しい情報や専門的な治療をお求めの方は、西梅田静脈瘤・痛みのクリニックにお気軽にご相談ください。日本IVR学会専門医、下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医・実施医の資格を持つ専門医が、あなたの症状に合わせた最適な治療をご提案いたします。

【著者】

西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック 院長 小田 晃義

【略歴】

現在は大阪・西梅田にて「西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック」の院長を務める。

下肢静脈瘤の日帰りレーザー手術・グルー治療(血管内塞栓術)・カテーテル治療、再発予防指導を得意とし、

患者様一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイド医療を提供している。

早期診断・早期治療”を軸に、「足のだるさ・むくみ・痛み」の原因を根本から改善することを目的とした診療方針を掲げ、静脈瘤だけでなく神経障害性疼痛・慢性腰痛・坐骨神経痛にも対応している。

【所属学会・資格】

日本医学放射線学会読影専門医、認定医

日本IVR学会専門医

日本脈管学会専門医

下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医、実施医

マンモグラフィー読影認定医

本記事は、日々の臨床現場での経験と、医学的根拠に基づいた情報をもとに監修・執筆しています。

インターネットには誤解を招く情報も多くありますが、当院では医学的エビデンスに基づいた正確で信頼性のある情報提供を重視しています。

特に下肢静脈瘤や慢性疼痛は、自己判断では悪化を招くケースも多いため、正しい知識を広く伝えることを使命と考えています。