足のむくみと血管の浮き出し―下肢静脈瘤の初期サイン

足がだるい、むくむ、血管が浮き出るといった症状に悩まされていませんか?これらは単なる疲れではなく、下肢静脈瘤の初期症状かもしれません。

下肢静脈瘤は日本国内で約10人に1人が抱える、実は身近な血管の病気です。特に立ち仕事が多い方や中高年の方に多く見られ、女性は男性より発症率が高いとされています。

足の静脈は、重力に逆らって血液を心臓へと送り返す重要な役割を担っています。しかし、この静脈の弁が正常に機能しなくなると、血液が逆流して静脈内に滞留し、やがて血管が拡張してコブ状に浮き出てくるのです。

この記事では、日本IVR学会専門医、脈管学会専門医の視点から、下肢静脈瘤の初期症状の見分け方から、自宅でできる対策、最新の治療法まで詳しく解説します。足のトラブルに悩む方々の生活の質を向上させるための情報をお届けします。

下肢静脈瘤とは?症状と仕組みを解説

下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)は、足の静脈が異常に拡張して瘤(こぶ)状に浮き出る病気です。見た目の変化だけでなく、様々な不快な症状を引き起こします。

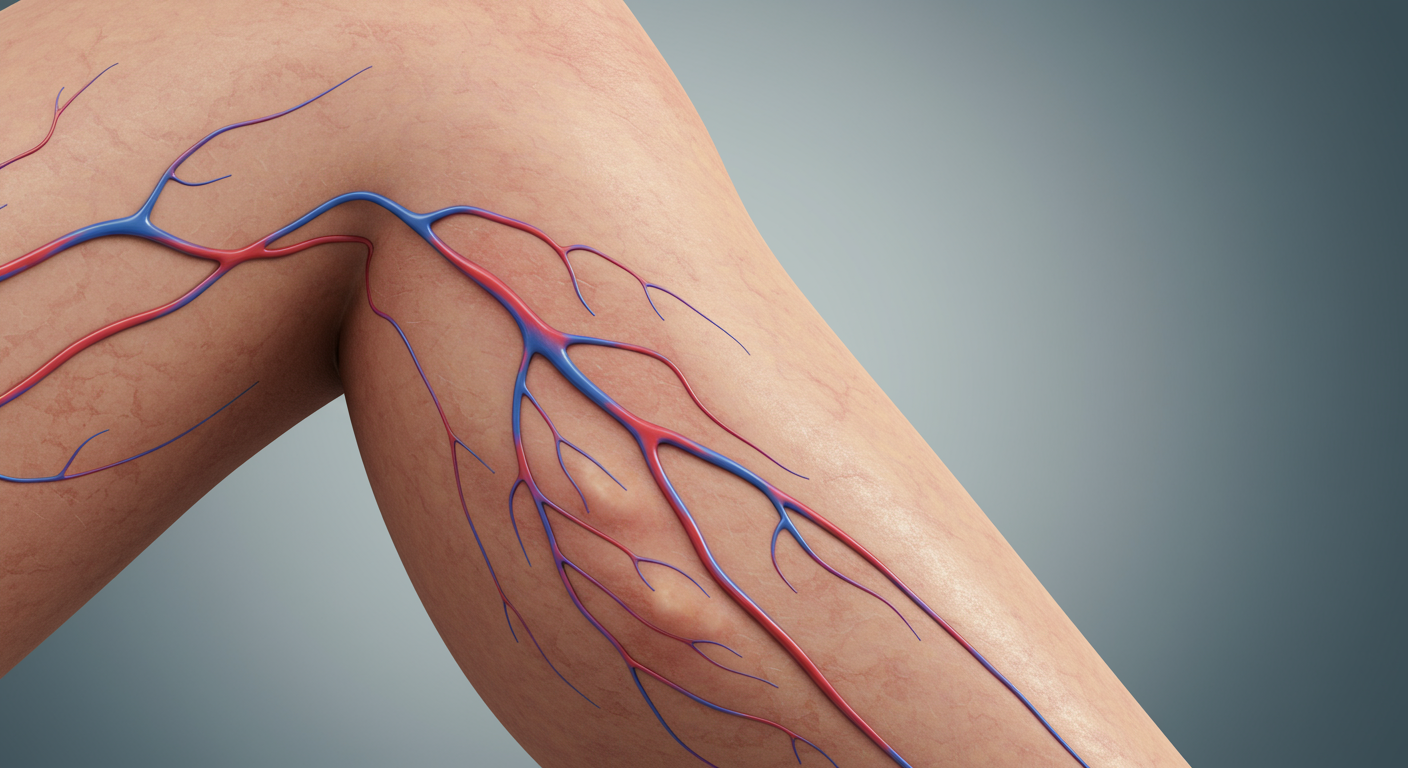

人間の血管には「動脈」と「静脈」の2種類があります。動脈は心臓から酸素と栄養を含んだ血液を体中に送り出し、静脈はその血液を心臓に戻す役割を担っています。特に足の静脈は、重力に逆らって血液を上へ送る必要があるため、常に大きな負荷がかかっているのです。

足の静脈には「静脈弁」という逆流防止弁があり、血液が下に逆流するのを防いでいます。この静脈弁が何らかの原因で機能しなくなると、血液が重力に従って下へと逆流し、静脈内に滞留します。その結果、静脈の壁が押し広げられ、やがて皮膚の表面に血管がボコボコと浮き出てくるのです。

下肢静脈瘤の主な症状

下肢静脈瘤の症状は多岐にわたります。初期段階では気づきにくいこともありますが、以下のような症状が現れることが多いです。

- ・足の血管が浮き出る(ボコボコする、青く透けて見える)

- ・足のだるさや重さを感じる

- ・足がむくむ(特に夕方から夜にかけて)

- ・夜間のこむら返り(足がつる)

- ・足のかゆみや痛み

- ・足の冷えや暑さ

これらの症状は立ち仕事や長時間の同じ姿勢、暑い季節などで悪化することがあります。また、症状が進行すると、皮膚の色素沈着や湿疹、さらには皮膚潰瘍などの合併症を引き起こす可能性もあります。

下肢静脈瘤の種類

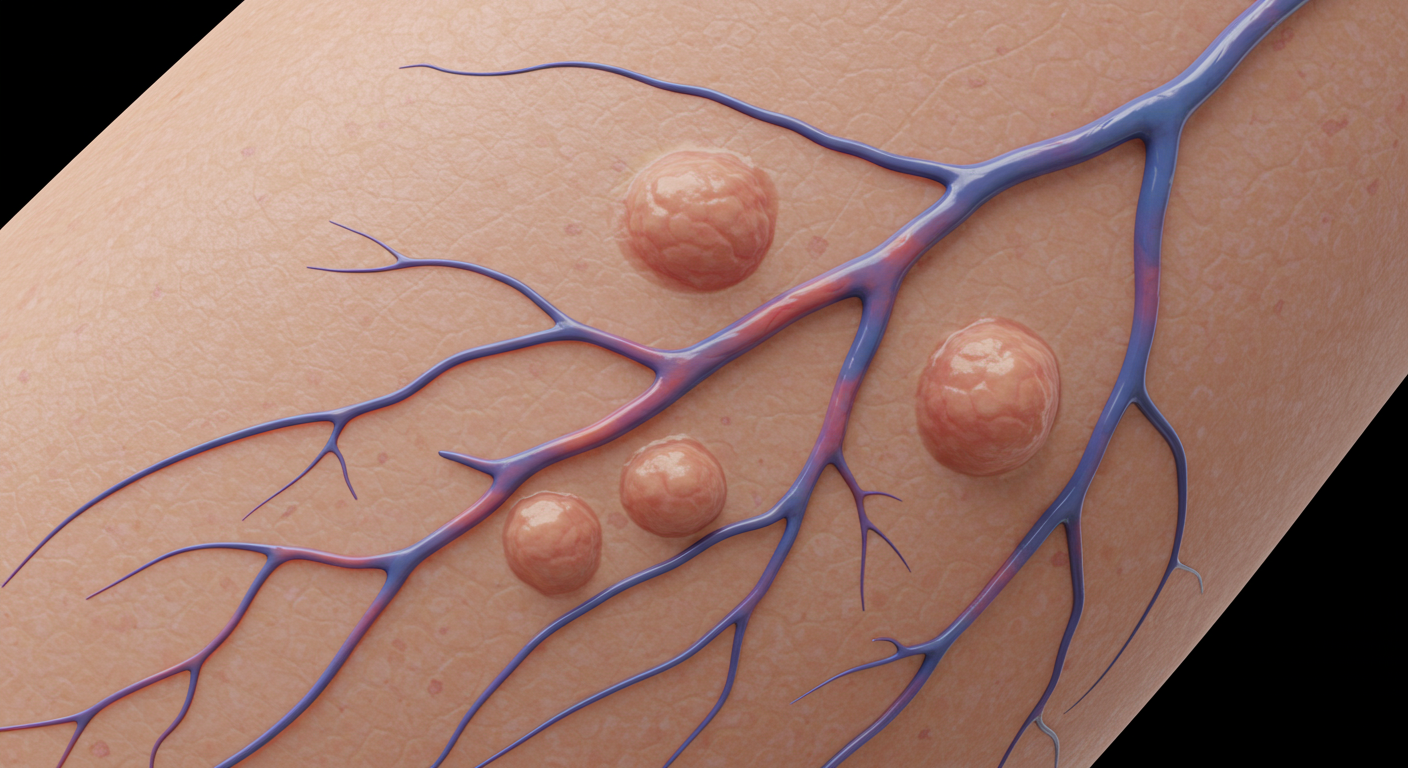

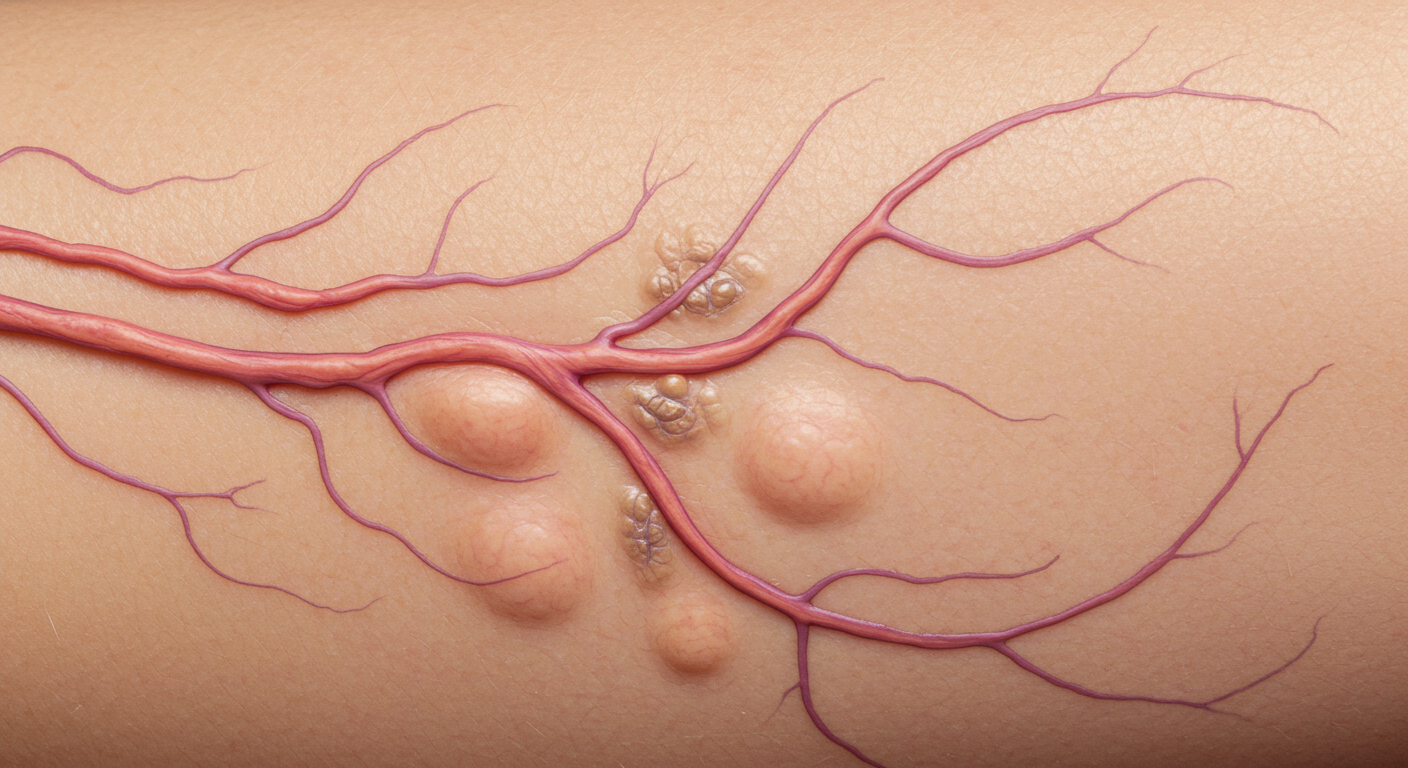

下肢静脈瘤は、症状が現れる血管の種類や場所によって、主に4つのタイプに分けられます。

- ・伏在静脈瘤:下肢の皮膚の比較的浅い部分にある太い静脈(伏在静脈)にできる静脈瘤。膝の内側(大伏在静脈瘤)やふくらはぎ(小伏在静脈瘤)に現れることが多い。

- ・側枝静脈瘤:伏在静脈から枝分かれした細い血管(側枝静脈)が拡張したもの。ふくらはぎや太ももの内側に現れやすく、ぼこぼこした血管が現れることが多い。

- ・網目状静脈瘤:皮膚のすぐ下にある細い静脈が拡張したもの。太ももの外側やくるぶしに見られることが多く、青い網目状に浮き出て見えます。

- ・クモの巣状静脈瘤:皮膚のすぐ下にある非常に細い静脈が拡張したもの。太ももの外側や膝の内側に現れやすく、赤いクモの巣状に見えます。

これらのうち、治療が必要になるのは主に伏在静脈瘤と側枝型静脈瘤です。他のタイプは基本的に症状が軽く、美容上の問題として治療を希望される方が多いようです。

下肢静脈瘤になりやすい人の特徴

下肢静脈瘤は誰にでも起こり得る病気ですが、特定の要因を持つ方はより発症リスクが高まります。自分が該当するかチェックしてみましょう。

長時間同じ姿勢でいることが多い職業の方は要注意です。特に立ち仕事が多い美容師、調理師、看護師などの職業に就いている方は、足の静脈に大きな負担がかかりやすいため、下肢静脈瘤のリスクが高まります。

また、年齢も大きな要因です。40代以降の中高年の方は、静脈の弾力性が低下することで静脈弁の機能不全が起こりやすくなります。加齢とともに発症率は上昇していくのです。

遺伝的要因と性別による違い

下肢静脈瘤には遺伝的な要素も関わっています。ご家族の中に下肢静脈瘤を持つ方がいる場合、あなた自身も発症するリスクが高まります。

また、性別による違いも顕著です。女性は男性よりも下肢静脈瘤を発症する確率が高いとされています。これは女性ホルモンの影響や、妊娠・出産による骨盤内圧の上昇が関係していると考えられています。

妊娠経験のある女性は特に注意が必要です。妊娠中は子宮の増大により骨盤内の静脈が圧迫され、足の静脈への負担が増大します。また、女性ホルモンの影響で血管が拡張しやすくなることも要因の一つです。

生活習慣と下肢静脈瘤の関係

日常の生活習慣も下肢静脈瘤の発症に大きく関わっています。特に以下のような習慣がある方は注意が必要です。

- ・長時間の立ち仕事や座り仕事

- ・運動不足による筋力低下

- ・肥満(過剰な体重が静脈に負担をかける)

- ・喫煙(血管の健康に悪影響を与える)

- ・きつい下着や靴の着用(血行を妨げる)

これらの要因が重なると、下肢静脈瘤のリスクはさらに高まります。自分の生活習慣を見直し、リスク要因を減らす努力をすることが予防につながります。

あなたは当てはまる項目がいくつありましたか?

足のむくみと血管の浮き出し―初期症状の見分け方

下肢静脈瘤の初期症状は見過ごされがちです。しかし、早期に気づくことで適切な対策を取り、症状の進行を遅らせることができます。ここでは、特に注目すべき初期症状について詳しく解説します。

血管の浮き出し―見た目の変化

下肢静脈瘤の最も特徴的な症状は、足の血管が浮き出て見えるようになることです。その見え方によって、どのタイプの静脈瘤かを大まかに判断できます。

ボコボコと浮き出た太い血管が見える場合は、伏在静脈瘤や側枝静脈瘤の可能性が高いです。一方、青い網目状の血管が透けて見える場合は網目状静脈瘤、赤いクモの巣状の細い血管が見える場合はクモの巣状静脈瘤の可能性があります。

血管の浮き出しは、太ももの内側、ふくらはぎ、膝の裏側、足首(くるぶし)など、様々な部位に現れます。場所によって原因となる静脈の種類が異なるため、医師の診断が重要です。

足のむくみとだるさ

足のむくみは下肢静脈瘤の初期症状として非常に一般的です。特に夕方から夜にかけて悪化する傾向があります。朝は問題なく履けていた靴が、夕方にはきつく感じるようになることもあります。

むくみと同時に、足の重だるさを感じることも多いです。長時間立っていると足が重く感じたり、歩くのがつらくなったりします。これは静脈内の血液がうっ滞して、老廃物が十分に排出されないことが原因です。

夜間のこむら返り

夜中や明け方に突然足がつる「こむら返り」も、下肢静脈瘤の初期症状の一つです。寝返りを打ったり、朝起きて伸びをしたりしたときに発生することが多く、睡眠の質を低下させる原因にもなります。

こむら返りは一般的な症状ですが、頻度が増えたり、明確な理由がないのに繰り返し起こる場合は、足の静脈の循環不良が関係している可能性があります。

かゆみや皮膚の変化

下肢静脈瘤が進行すると、足の皮膚にかゆみや湿疹が現れることがあります。また、血液のうっ滞により皮膚が茶褐色に変色する色素沈着が起こることもあります。

これらの皮膚症状は、静脈瘤が進行している証拠であり、放置すると皮膚炎や潰瘍などのより深刻な合併症につながる可能性があります。早めの対処が重要です。

これらの症状に心当たりがある方は、一度専門医に相談することをおすすめします。早期発見・早期対応が、下肢静脈瘤の進行を防ぐ鍵となります。

下肢静脈瘤の自宅でできる対策と予防法

下肢静脈瘤は完全に予防することは難しいですが、適切なケアと生活習慣の改善によって症状の進行を遅らせることは可能です。ここでは、自宅で実践できる効果的な対策と予防法をご紹介します。

定期的な運動で血行促進

足の筋肉を動かすことは、静脈の血流を改善する最も効果的な方法です。ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、収縮することで静脈内の血液を心臓に向かって押し上げる役割を果たします。

特におすすめなのは、ウォーキング、自転車、水泳などの有酸素運動です。これらは足の筋肉をまんべんなく使うため、静脈の血流改善に効果的です。

デスクワークや立ち仕事が多い方は、こまめに足を動かす習慣をつけましょう。例えば、かかとの上げ下げ運動や足首の回転運動を1時間に1回程度行うだけでも効果があります。

医療用弾性ストッキングの活用

下肢静脈瘤専用の医療用弾性ストッキングは、症状の改善と予防に非常に効果的です。これらのストッキングは、足首に最も強い圧力をかけ、上に行くほど圧力が弱くなる構造になっています。これにより、静脈内の血液が心臓に向かって押し上げられ、うっ滞を防ぐことができます。

医療用弾性ストッキングは市販のものでも効果はありますが、できれば医療機関で自分の足に合ったサイズを測定してもらい、適切なものを選ぶことをおすすめします。朝、起きてすぐに履くと最も効果的です。

生活習慣の改善

日常生活での小さな習慣の改善も、下肢静脈瘤の予防と症状緩和に役立ちます。

- ・長時間の同じ姿勢を避ける:立ちっぱなしや座りっぱなしの状態が続くと、足の静脈に負担がかかります。1時間に1回は姿勢を変えたり、少し歩いたりするようにしましょう。

- ・足を高くして休む:休憩時や就寝時に足を心臓より高い位置に上げると、静脈の血液が心臓に戻りやすくなります。例えば、ソファで休むときは足を少し高くしたり、就寝時に足の下に薄い枕を置いたりするとよいでしょう。

- ・体重管理:過剰な体重は足の静脈に余分な圧力をかけます。適正体重を維持することで、静脈への負担を軽減できます。

- ・禁煙:喫煙は血管の健康に悪影響を与えます。禁煙することで血管の状態を改善し、静脈瘤のリスクを下げることができます。

- ・きつい衣類を避ける:きつい下着やベルト、靴下は血行を妨げる可能性があります。ゆったりとした服装を心がけましょう。

- ・足のマッサージ:足のマッサージは血液やリンパ液の流れを促進し、むくみやだるさの軽減に役立ちます。特に入浴後や就寝前に行うと効果的です。

基本的なマッサージ方法は、足首から太ももに向かって、下から上へと軽く圧をかけながらさする動作を繰り返します。強く押しすぎないよう注意し、痛みを感じたら中止してください。

これらの対策を日常生活に取り入れることで、下肢静脈瘤の症状を和らげ、進行を遅らせることができます。ただし、すでに症状がある場合は、自己対処だけでなく、専門医に相談することをおすすめします。

下肢静脈瘤の最新治療法

下肢静脈瘤の治療法は近年大きく進歩しています。従来の外科手術だけでなく、より低侵襲な日帰り治療も普及してきました。ここでは、現在行われている主な治療法について解説します。

日帰り可能な血管内治療

近年主流となっているのが、カテーテルを用いた血管内治療です。これらは従来の手術に比べて体への負担が少なく、日帰りで受けられるのが大きな特徴です。

- ・レーザー治療(血管内焼灼術):細いカテーテルを静脈内に挿入し、レーザーの熱で静脈を焼灼(しょうしゃく)して閉塞させる治療法です。局所麻酔で行われ、傷跡もほとんど残りません。

- ・高周波治療(ラジオ波治療):レーザーの代わりに高周波(ラジオ波)を用いて静脈を焼灼する方法です。レーザー治療と同様に低侵襲で、痛みも少ないのが特徴です。

- ・グルー治療:医療用接着剤(グルー)を静脈内に注入して静脈を閉塞させる方法です。熱を使わないため痛みが少なく、術後の圧迫療法も最小限で済むのが利点です。

これらの治療法は、主に伏在静脈瘤に対して行われます。治療後は通常、圧迫療法(弾性ストッキングの着用など)が必要ですが、日常生活への復帰は比較的早いのが特徴です。

従来の外科手術

血管内治療が適さない場合や、より重症の静脈瘤に対しては、従来の外科手術が行われることもあります。

- ・ストリッピング手術:問題のある静脈を引き抜いて除去する手術です。全身麻酔または腰椎麻酔で行われることが多く、入院が必要な場合もあります。

- ・高位結紮術:逆流の原因となっている部分の静脈を結紮(けっさつ)して血流を遮断する手術です。単独で行われることは少なく、ストリッピング手術と併用されることが多いです。

これらの手術は血管内治療に比べて侵襲性が高いですが、再発例や血管走行によっては行う場合があります。

硬化療法

硬化療法は、静脈内に硬化剤を注入して静脈を閉塞させる治療法です。主に小さな静脈瘤(側枝静脈瘤、網目状静脈瘤、クモの巣状静脈瘤など)に対して行われます。

注射のみで行えるため体への負担は少なく、日帰りで受けられます。ただし、大きな静脈瘤に対しては効果が限定的であり、複数回の治療が必要になることもあります。

治療法の選択

どの治療法が最適かは、静脈瘤の種類や重症度、患者さんの状態や希望によって異なります。一般的には、伏在静脈瘤には血管内治療(レーザー治療、高周波治療、グルー治療)や外科手術が、小さな静脈瘤には硬化療法が選択されることが多いです。

治療を検討する際は、下肢静脈瘤の治療に精通した専門医に相談し、自分に最適な治療法を見つけることが大切です。また、治療後も適切なケアと生活習慣の改善を続けることで、再発リスクを低減することができます。

下肢静脈瘤は進行性の病気ですが、早期発見と適切な治療によって症状を改善し、快適な日常生活を取り戻すことが可能です。足の不調を感じたら、我慢せずに専門医に相談しましょう。

まとめ:足のむくみと血管の浮き出しに対する総合的アプローチ

足のむくみや血管の浮き出しに悩まされている方は少なくありません。これらの症状は下肢静脈瘤の初期サインであることが多く、適切な対処が重要です。

下肢静脈瘤は、足の静脈の逆流防止弁が機能しなくなることで発症します。血液が逆流して静脈内に滞留し、必ずではないですがやがて血管が拡張してコブ状に浮き出てくるのです。初期症状としては、足の血管の浮き出し、むくみ、だるさ、夜間のこむら返りなどが挙げられます。

下肢静脈瘤のリスク要因としては、長時間の立ち仕事、加齢、遺伝的要素、女性ホルモンの影響、妊娠・出産経験、運動不足、肥満などがあります。これらの要因が重なると、発症リスクはさらに高まります。

自宅でできる対策としては、定期的な運動による血行促進、医療用弾性ストッキングの活用、長時間の同じ姿勢を避ける、足を高くして休む、適正体重の維持、禁煙、足のマッサージなどが効果的です。これらの対策を日常生活に取り入れることで、症状の緩和と進行の予防につながります。

すでに症状が進行している場合は、専門医による治療が必要になることもあります。現在の主な治療法としては、レーザー治療、高周波治療、グルー治療などの低侵襲な血管内治療、従来の外科手術(ストリッピング手術、高位結紮術)、硬化療法などがあります。どの治療法が最適かは、症状の程度や個人の状態によって異なります。

下肢静脈瘤は進行性の病気ですが、早期発見と適切な対応によって症状を改善し、快適な日常生活を取り戻すことが可能です。足の不調を感じたら、我慢せずに専門医に相談することをおすすめします。

足のトラブルでお悩みの方は、下肢静脈瘤の専門治療を行っている西梅田静脈瘤・痛みのクリニックにご相談ください。専門医師が、あなたの症状に合わせた最適な治療法をご提案いたします。日帰り手術も可能で、仕事で忙しい方でも通院しやすい環境を整えています。

【著者】

西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック 院長 小田 晃義

【略歴】

現在は大阪・西梅田にて「西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック」の院長を務める。

下肢静脈瘤の日帰りレーザー手術・グルー治療(血管内塞栓術)・カテーテル治療、再発予防指導を得意とし、

患者様一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイド医療を提供している。

早期診断・早期治療”を軸に、「足のだるさ・むくみ・痛み」の原因を根本から改善することを目的とした診療方針を掲げ、静脈瘤だけでなく神経障害性疼痛・慢性腰痛・坐骨神経痛にも対応している。

【所属学会・資格】

日本医学放射線学会読影専門医、認定医

日本IVR学会専門医

日本脈管学会専門医

下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医、実施医

マンモグラフィー読影認定医

本記事は、日々の臨床現場での経験と、医学的根拠に基づいた情報をもとに監修・執筆しています。

インターネットには誤解を招く情報も多くありますが、当院では医学的エビデンスに基づいた正確で信頼性のある情報提供を重視しています。

特に下肢静脈瘤や慢性疼痛は、自己判断では悪化を招くケースも多いため、正しい知識を広く伝えることを使命と考えています。